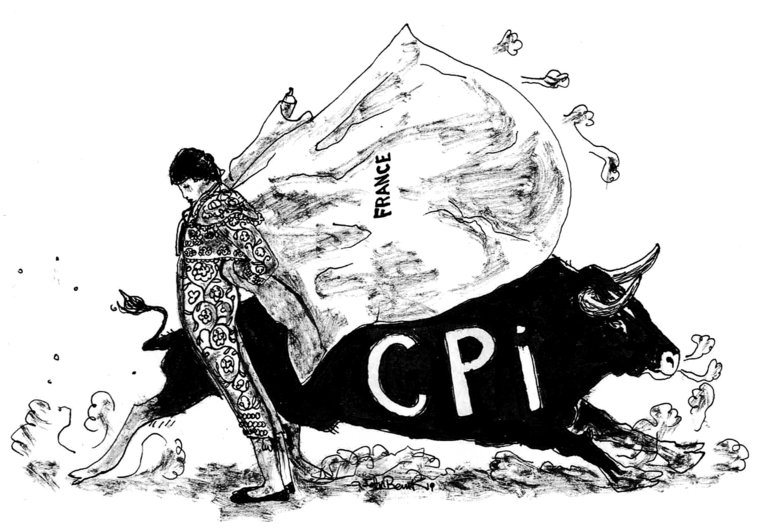

Mur du siège du FPI, le parti politique de Laurent Gbagbo (photo sous licence CC, Clara Sanchiz) 2019) – David MaugerCôte d’IvoireJusticeCPI (Cour Pénale Internationale)

11 avril 2011 : l’armée

française pilonne le palais présidentiel en Côte d’Ivoire et aide à

arrêter Laurent Gbagbo. Huit ans plus tard, son procès à la Cour pénale

internationale (CPI) a tourné au fiasco.

En dehors

des déclarations des ONG, la Cour pénale internationale est largement

décriée sur la scène internationale. La France est devenue discrète à

son sujet, mais jamais inactive.

La Cour Pénale Internationale (CPI) naît d’un long processus dont les

principales étapes sont une longue négociation qui aboutit en 1998 à la

signature du traité international du Statut de Rome (qui définit la

CPI), sa ratification par les États, qui deviennent alors des « États

parties », puis la création effective de la CPI en 2002, déclenchée

après le seuil des soixante ratifications.

Plutôt

que de s’opposer franchement, comme trois des autres membres du Conseil

de sécurité des Nations unies (Chine, États-unis et Russie), à

l’émergence d’une justice internationale pour juger les crimes les plus

graves, la France adopte une attitude très méfiante puis ambiguë. En

1995, elle commence par proposer un contre-projet de son cru, très

restrictif, accordant des prérogatives importantes au Conseil de

sécurité. La France devra renoncer à ce projet mais continuera d’agir

avec le « soucis surtout d’obtenir des garanties pour la protection de ses militaires » [1].

Lorsqu’un

groupe de 58 « États pilotes » pro-CPI se constitue, elle n’en fait pas

partie. Ce groupe s’allie à une coalition internationale d’ONG pour

mettre sur pied, en juin-juillet 1998 à Rome, le Statut de la future

CPI. Le rêve d’une justice internationale y croise celui d’une société

civile internationale.

Pendant la rédaction du

Statut, la France vendra cher sa signature, comme le montre le rapport

d’information du Sénat sur la Cour Pénale Internationale (1999). Vestige

de son contre-projet, elle soutient l’article 16 qui laisse la

possibilité au Conseil de sécurité de retarder d’une année renouvelable

le travail d’enquête et de poursuite de la CPI. Elle introduit aussi

dans le Statut le principe d’une chambre préliminaire pour exercer un

contrôle juridique de l’action du procureur. Comme les États-Unis, elle

souhaite surtout limiter strictement la compétence de la CPI aux crimes

contre l’humanité et au crime de génocide – en excluant les crimes de

guerre qui, avec les crimes contre l’humanité et le crime de génocide,

sont les trois types de crimes pour lesquels la CPI est compétente à sa

création. Mais elle parviendra à arracher au dernier moment de la

négociation du Statut l’ajout d’un article, le 124. Il permet à un État

partie de refuser pendant sept ans la compétence de la CPI pour les

crimes de guerre commis par ses ressortissants ou sur son territoire.

Parmi les 123 États parties, la France et la Colombie se singularisent

en étant les seuls à ratifier le Statut en activant cet article 124. Le

Quai d’Orsay, dirigé par Hubert Védrine, indique au Sénat qu’il s’agit

d’ « éviter que les dispositions relatives aux crimes de guerre

puissent aisément faire l’objet de plaintes abusives, sans fondement,

teintées d’arrière-pensées politiques et dont le seul objet serait

d’embarrasser publiquement pendant quelques mois le pays concerné ».

La France renoncera finalement à l’application de l’article 124 en

2008, soit un an seulement avant la fin programmée de cette disposition

facultative et transitoire.

Malgré l’introduction de

ces dispositions restrictives, la diplomatie française fait bonne

figure auprès de la société civile. D’une part en paraissant moins

intransigeante dans ses demandes que les États-Unis, qui ne ratifieront

pas le Statut de Rome. D’autre part en soutenant le rôle des victimes

dans la procédure devant la CPI et leur droit à réparation – rôle certes

beaucoup plus limité que celui des parties civiles en droit pénal

français. De 2004 à 2009, Simone Veil sera la première présidente du

Fonds pour les victimes, institué par le Statut. Jusqu’aujourd’hui, le

Fonds pour les victimes finance des actions en Ouganda et en République

démocratique du Congo (RDC) – depuis 2008, l’un des projets d’assistance

de ce fonds concerne l’hôpital de Panzi, fondé et dirigé par Denis

Mukwege, surnommé « l’homme qui répare les femmes » et prix Nobel de la

paix 2018.

Pendant les négociations, certains États

africains sont représentés par trop peu de diplomates – parfois un seul –

pour suivre les treize groupes de travail qui élaborent en parallèle

les chapitres du Statut. Des ONG leur fournissent alors la traduction

française des documents de travail ainsi que leurs conseils juridiques [2]. Imaginent-ils qu’une fois sur pied, la CPI concentrera ses feux sur le continent africain ?

(In)adaptation française

Jusqu’aujourd’hui, la législation française continue de se démarquer de certaines dispositions au cœur du Statut de Rome, en matière d’imprescriptibilité et concernant le crime d’agression. Le droit français reconnaît le caractère imprescriptible d’une catégorie unique de crimes : les crimes contre l’humanité – dont le crime de génocide. Si la loi d’adaptation de 2010 introduit dans le droit pénal français la définition des crimes de guerre, elle reste en contradiction avec le Statut en ne les rendant pas imprescriptibles – ils sont prescrits au bout de trente ans. De plus fin 2017, au moment de l’activation de la compétence de la CPI en matière de crime d’agression, la France et le Royaume-uni exigent, devant l’Assemblée des États parties, de ne pas être engagés par ce principe. « Des exemptions ont été prévues pour éviter par exemple l’éventuelle poursuite des dirigeants français et britanniques pour la guerre en Libye ou des responsables israéliens par les Palestiniens » commente alors l’AFP (16/12/2017).

La CPI dont le siège est à La Haye, est constituée de trois organes,

installés en 2003. L’assemblée des juges, qui constituent les

différentes chambres de jugement. Le bureau du procureur, qui mène les

enquêtes, les poursuites et l’accusation pendant les procès. Le greffe,

en charge de l’organisation et des moyens alloués par les États parties.

Les juges et le procureur sont élus par l’Assemblée des États parties,

tandis que le greffier est élu par les juges, sur recommandation des

États parties.

L’Argentin Luis Moreno Ocampo est le

premier procureur de la CPI, élu pour neuf ans. Sa « dream team », comme

il l’appelle alors, est constituée de sa cheffe de cabinet et

compatriote Silvia Fernández de Gurmendi et de son conseiller juridique

principal Morten Bergsmo. Ce Norvégien, fort de son expérience au

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), est

l’architecte initial du bureau du procureur, dont il désapprouvera dès

septembre 2003 les décisions. « La Cheffe de cabinet chercha à

engager un quatrième diplomate au Bureau du Procureur parmi l’un des

deux gouvernements ayant permis l’élection. Le Procureur a demandé au

Conseiller juridique principal de légitimer cette nomination. Lorsqu’il a

doucement évoqué l’importance de respecter les règles de recrutement,

le Procureur a crié : « Pour vous, je suis la loi ! ». Afin de faciliter

le recrutement du diplomate, le procureur a demandé à [son premier

enquêteur] de trouver des ragots sur le candidat le plus fort, en tant

que première « tâche d’enquête ». » [3]

Au sujet de l’élection du premier procureur, Bergsmo met en cause la

mise à l’écart d’un concurrent d’Ocampo, le brésilien Carlos

Vasconcelos. « La façon dont sa candidature a déraillé au cours d’une

réunion du bureau de l’Assemblée des États parties au début de 2003 est

intéressante et n’a pas encore été dévoilée publiquement. […] Ce qui

est important pour l’avenir, c’est de comprendre [notamment] les acteurs

qui ont cherché à exercer une influence sur [le processus de décision]. » [4]

La « cellule diplomatique » du procureur

Plutôt que de développer sa Division des enquêtes, le bureau du

procureur choisit de mettre sur pied une Division de la compétence, de

la complémentarité et la de coopération (DCCC), confié d’abord à

Fernández de Gurmendi. Pour Juan Branco, juriste ayant travaillé à la

CPI [5], la DCCC est une « cellule

diplomatique, [qui] aura longtemps été le royaume d’une diplomate

française, Béatrice Le Fraper du Hellen [qui obtient le poste en 2006].

Véritable organe de liaison entre toutes les divisions, il s’agit du

lieu où se préparent les décisions les plus importantes, ou, ce qui à la

Cour pénale internationale équivaut, les plus visibles : quelle enquête

lancer ; contre quelles personnes ; et sur quel territoire. » [6] Pour la journaliste Stéphanie Maupas, « C’est

un procureur bis, qui s’entend à merveille avec son chef. Béatrice Le

Fraper ne déteste pas les coups de com’. Et c’est une marionnettiste

talentueuse, qui excelle dans l’art de tirer les ficelles. Mais « quand

Le Fraper est arrivée, ça a changé, se rappelle un acteur clef de la

Cour. Ocampo était en quelque sorte sa propriété et elle a nourri la

perception que tout le monde lui en voulait. » » [7] Mais en 2010, une interview de la diplomate française va précipiter son départ de La Haye.

En

2009, la CPI ouvre le premier procès de son histoire. L’ex-milicien

congolais Thomas Lubanga est accusé d’avoir recruté des enfants soldats.

Ses avocats dénoncent des témoignages influencés par des

intermédiaires, un abus de procédure du bureau du procureur et l’absence

ou le retard de communication de certaines pièces à décharge dans le

dossier du procureur. En mars 2010, dans une interview au site lubangatrial.org,

Le Fraper balaie tous ces reproches et vante sans retenue les qualités

du travail du bureau du procureur dans cette affaire. Ces fanfaronnades

provoquent une réaction cinglante de la chambre préliminaire, qui prend

une « Décision relative à l’interview de Mme Le Fraper du Hellen »

(ICC-01/04-01/06, 12/05/2010). « Mme Béatrice Le Fraper du Hellen a

gravement empiété sur les fonctions de la Chambre en concluant sans

équivoque qu’il n’y avait pas eu d’abus de procédure de la part de

l’Accusation [et] que l’accusé serait déclaré coupable et condamné à une

lourde peine (« M. Lubanga sera mis en prison pour longtemps »). » Le Guardian (18/08/2010) remarquera que « Dans les trois semaines, elle avait quitté la Cour et son poste reste vacant ».

Elle part alors rejoindre la représentation permanente de la France à

l’ONU, où elle va notamment représenter la France au sein de l’Assemblée

des États parties.

À l’issue du procès en 2012,

Lubanga sera reconnu coupable et condamné à quatorze ans de prison,

alors que le procureur avait requis la peine maximale, de trente ans de

prison.

Un greffier prudent

Le premier greffier, Bruno Cathala, a lui aussi exercé au TPIY. Il est passé par les bancs de l’IHEDN et l’IHESI – deux instituts sous la tutelle de Matignon, qui diffusent aux décideurs et hauts responsables la doctrine française en matière de défense et de sécurité. En juillet 2003, les diplomates américains en poste à La Haye décrivent ce magistrat français comme échangeant régulièrement avec eux et « souhaitant personnellement que les relations avec les États-Unis soient bonnes » [8]. Pourtant en 2002 l’administration de George W. Bush se révèle très hostile à la CPI. Elle annonce que les États-Unis ne ratifieront pas le Statut et le Congrès approuve une loi surnommée The Hague Invasion Act, qui empêche de coopérer avec la CPI et permet même d’utiliser tous les moyens nécessaires, y compris militaires, pour libérer les citoyens américains qui seraient inculpés par la CPI. Alors que les États-Unis déclenchent quelques mois plus tôt l’invasion de l’Irak sans l’aval des Nations unies, le télégramme des diplomates américains décrit un haut responsable français de la CPI très conciliant. « Bien qu’il n’aura pas d’influence sur les décisions précises du procureur en matière d’enquêtes, il sera en position d’aider à orienter la CPI dans une direction raisonnable sur le plan financier ». « En tenant les cordons de la bourse, il influencera sans aucun doute le bureau du procureur et les chambres ». « Il sera crucial pour la CPI, dit-il, d’éliminer tranquillement les « sottises comme l’Irak » ». Au sujet des finances de la CPI, pour Juan Branco, « la France n’a pas été un moindre acteur dans ce qui ressemble à une lutte pour brider l’institution. »

Diplomatie d’influence

Claude Jorda, premier juge français élu à la CPI en 2003, démissionne

en 2007. Il exprime à cette époque de vives critiques sur le projet

d’adaptation du droit français en matière de crimes de guerre et sur les

difficultés liées à la place concrète des victimes dans la procédure

devant la CPI. Lui succède alors jusqu’en 2012 son compatriote Bruno

Cotte.

Dans une note à l’attention du ministre des Affaires étrangères, Branco écrit alors qu’ « après

avoir obtenu le premier poste de greffier de l’institution (Bruno

Cathala), ainsi que le poste de numéro 3 du Bureau du Procureur

(Béatrice Le Fraper du Hellen), le départ de ces deux membres, ainsi que

du seul juge français Bruno Cotte, a affaibli la position française.

L’échec de la France à faire élire Bruno Cathala comme juge est très

significatif à cet égard. » À l’époque, « l’influence de la France en termes de capacité à remporter des élections dans le cadre d’enceintes multilatérales »

figure parmi les indicateurs de performance du ministère des Affaires

étrangères, au titre de la loi de finances, avec l’objectif d’atteindre

100 % de réussite aux élections où des Français sont candidats dans des

instances décisionnelles d’organisations internationales. Le Quai

d’Orsay précise : « ces résultats étant acquis au moyen d’une véritable action de diplomatie d’influence ». Comment concrètement s’exerce cette influence dans le cadre de l’élection d’un juge à la CPI ?

Ayant

déjà constaté que des juges ne satisfaisant pas aux qualifications

requises par le Statut avaient été élus, la coalition d’ONG qui soutient

la CPI met sur pied un panel indépendant d’experts en amont des

élections de 2011 – par la suite, l’assemblée des États parties

entérinera ce préalable en créant une Commission consultative pour

l’examen des candidatures au poste de juge. The Economist (26/11/2011) décrit « un scrutin précédé d’une ronde inconvenante de marchandages et de sollicitations ».

L’article ajoute que les quatre – parmi dix-neuf – candidats qui ne

remplissent pas les conditions selon le panel indépendant « pourraient toujours recevoir des voix grâce aux arrangements diplomatiques ». Quelques semaines avant, Inner City Press (29/10/2011) rapporte en effet « néanmoins,

lorsqu’un des candidats « non qualifiés » a rencontré la France pour

tenter de plaider sa cause, il a confié à Inner City Press qu’il était

surpris de se voir proposer un marché : que si son pays s’engageait à

voter pour le candidat français, il pourrait compter sur le vote de la

France. » Malgré la ténacité de Le Fraper qui représentait la France dans l’assemblée des États parties, Cathala ne sera pas élu juge.

Il

faudra attendre 2015 pour qu’un autre Français devienne juge à la CPI,

Marc Perrin de Brichambaut. S’il est membre du Conseil d’État, ce

diplomate était jusqu’ici plutôt orienté défense, comme directeur des

affaires stratégiques au ministère de la Défense puis secrétaire général

de l’OSCE [9].

Le dossier « les secrets de la Cour » publié par Mediapart (octobre 2017)

montre qu’après son départ précipité du bureau du procureur, Le Fraper,

conseillère juridique à la représentation permanente de la France à

l’ONU, a continué d’échanger avec Ocampo sur des dossiers sensibles, en

faisant preuve de familiarité.

Ainsi pendant la crise post-électorale ivoirienne (Mediapart, 05/10/2017), lorsqu’Ocampo est toujours procureur de la CPI, « J’ai besoin de savoir ce qu’a donné ta conversation avec Alassane Ouattara » lui écrit-elle (11/12/2010), « As-tu parlé avec Ouattara ? » (10/04/2011). Mais encore, lorsque l’Argentin quitte la CPI pour un cabinet d’avocats new-yorkais, « nos

capitales refusent de venir nous soutenir en faisant des démarches

politiques de haut niveau auprès de l’Union Africaine (chère Mme Zuma,

nous payons 80 pour cent de votre budget donc fermez-la) » se plaint-elle auprès de lui, au détour d’échanges sur l’affaire Kenyatta (11/2013).

Lorsque Le Fraper devient ambassadrice en Libye, en 2018, Maghreb Confidentiel (19/07/2018) suggère que ses « compétences

pourraient s’avérer utiles, le général Khalifa Haftar, allié de Paris,

étant visé par des plaintes pour crimes de guerre, y compris devant la

CPI ». Surtout depuis que « le ministre des affaires étrangères

Jean-Yves Le Drian et l’Elysée, prônent une coopération étroite avec

[…] Haftar. Celui-ci bénéficie déjà d’une aide matérielle et technique

de la part des militaires français » (Maghreb Confidentiel,

06/09/2018). Il faut ici rappeler qu’en 2015, l’ancien procureur de la

CPI était sous contrat pour conseiller un milliardaire libyen, « qui passe pour l’un des principaux bailleurs de fonds » du même Haftar (Mediapart 06/10/2017).

[1] Olivier de Frouville, Les Temps Modernes n°610, 2000.

[2] How the International Criminal Court Came to Life : The Role of Non-governmental Organisations, Marie Törnquist-Chesnier, 2007

[3] Morten Bergsmo et all., « A Prosecutor Falls, Time for the Court to Rise », FICHL Policy Brief Series No. 86 (2017)

[4] Morten Bergsmo et all., Historical Origins of International Criminal Law : Volume 5 (2017).

[5] Il est l’auteur de L’Ordre et le Monde : critique de la Cour pénale internationale, ed. Fayard (2016).

[6] Juan Branco, De l’affaire Katanga au contrat social global : Un regard sur la Cour pénale internationale, Droit. Ecole normale supérieure – ENS PARIS, 2014.

[7] Stéphanie Maupas, Le Joker des puissants : le grand roman de la Cour pénale internationale (éditions Don Quichotte, , 2016)

[8] 03THEHAGUE1806, télégramme diplomatique américain révélé par Wikileaks.

[9] Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

Posté le 20/04/2019 par rwandaises.com