Il est temps de penser le racisme à la française, de raconter son histoire, de déchiffrer ses codes et d’analyser ses concepts afin de ne plus transmettre l’ignorance volontaire.

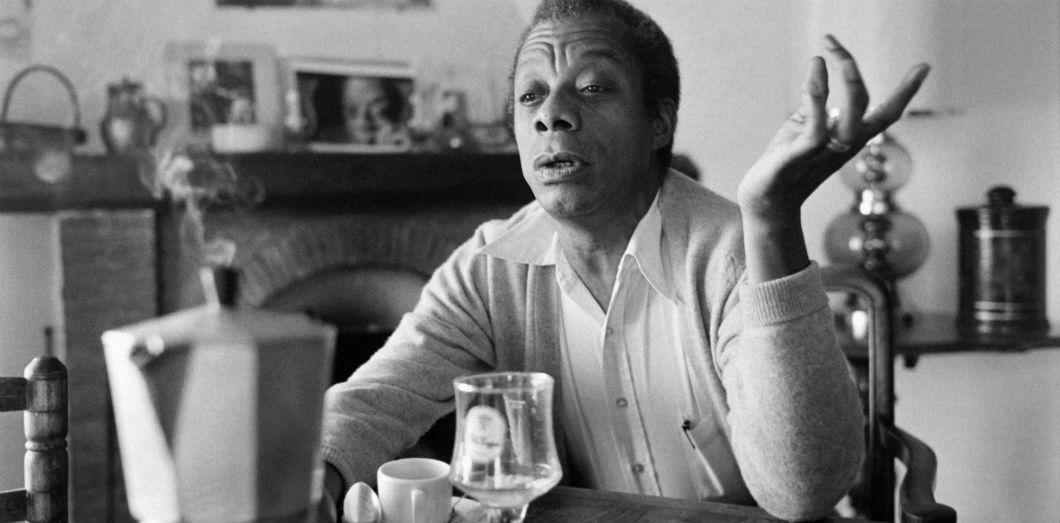

James Baldwin, remis au goût du jour par le documentaire de Raoul Peck, et dont Gallimard a publié le mois dernier une nouvelle édition traduit par Marie Darrieussecq), a des choses à nous dire aussi sur notre époque et sur le racisme made in France.

Dans l’avant-dernier texte de ce recueil, intitulé ironiquement «Equal in Paris», Baldwin raconte l’affaire du drap de lit: son arrestation pour vol en décembre 1949, son dialogue kafkaïen avec les policiers venus l’interpeller, son séjour à Fresnes, son passage devant le juge, conclu par un non-lieu. Dans la salle d’audience, le sang du jeune Baldwin se glace lorsqu’il réalise «l’amusement» suscité par son aventure et ses démêlés avec la justice. «Il était inévitable que cette bonne humeur me rappelât les rires que j’avais entendus si souvent chez moi.» Ces rires, écrit-il, sont ceux des privilégiés qui se considèrent à l’abri de la misère et pour qui la souffrance de la vie n’est pas réelle. Baldwin était parti en France dans l’espoir d’y échapper. À Paris, il découvre au contraire l’universalité du regard porté sur lui. Baldwin comprend qu’il lui faudra vivre partout avec «ce rire qui ne s’arrête jamais» –et il devient Baldwin.

À LIRE AUSSI En Virginie, deux scandales de blackface en six jours

Soixante-dix ans plus tard, le racisme est souvent vu en France comme un objet lointain, étranger, obsolète, neutralisé –un colis suspect sous sa cloche, qui ne risque plus de nous faire du mal. C’est un monstre ancien que l’Histoire et la République, droits de l’Homme en étendard, ont terrassé il y a longtemps sur le territoire national. Pourquoi donc remuer la boue du passé, agiter les ombres de la mémoire? Qu’on nous laisse, Français, aller de l’avant, progresser la conscience claire. Voudrait-on nous diviser? Saper les piliers d’une société déjà affligée de mille et une fractures en y distillant le poison du communautarisme?

Conséquence de cette mise à distance: l’antiracisme est considéré comme une valeur positive surtout quand il n’a pas de dimension hexagonale ni trop actuelle. Combien de parcs, de stations de métro, de rues, de centres de loisirs portent le nom de Martin Luther King? Rosa Parks? Nelson Mandela? Voilà de dignes héros antiracistes. James Baldwin. Marielle Franco, peut-être un jour. Pourquoi? Parce que ces gens ont combattu un système d’oppression et l’idéologie de la suprématie blanche aux États-Unis, en Afrique du Sud ou au Brésil de Bolsonaro –loin de chez nous. Appliqué à la France, où le racisme flotte dans un vide anhistorique, l’antiracisme devient une lubie toxique, une maladie infantile de l’intellectuel, de l’universitaire ou de l’artiste. À quoi bon être antiraciste? En France, le Code noir s’est écrit tout seul. Les territoires d’Afrique du Nord et de l’Ouest se sont colonisés tout seuls. Les Africains se sont transportés tout seuls aux Antilles et aux Amériques dans la soute des bateaux négriers. Là-bas, ils se sont mis tout seuls au travail pour couper la canne à sucre et récolter le coton.

À LIRE AUSSI A-t-on le droit de parler de racisme d’État?

Tout se passe comme si l’histoire des victimes de la traite devait s’écrire à la voie pronominale. Les récents manuels scolaires, au grand dam des ennemis de la «repentance», ont pourtant essayé de rectifier le tir par rapport aux images d’Épinal héritées de la IIIe République encore en vigueur quand j’étais sur les bancs de l’école primaire: la main invisible du colonisateur dans les crimes de la colonisation, sous l’Ancien Régime comme après la Révolution, est désormais apparente, contextualisée, enseignée. En 2013, dans le XIe arrondissement de Paris, la partie de la rue Rampon comprise entre le boulevard Richard-Lenoir et la rue de la Folie-Méricourt a été rebaptisée rue Toussaint Louverture. Pourquoi, en dépit de ces efforts plus ou moins significatifs, le racisme français demeure-t-il un impensé, objet d’un malaise diffus et de multiples refoulements historiques et linguistiques? Pourquoi ne dit-on pas «Afro-Français»? Pourquoi le mot «noir» est-il si embarrassant qu’on lui préfère, au pays de l’exception culturelle, «black»? Pourquoi y a-t-il eu deux abolitions de l’esclavage, en 1794, puis en 1848? Pourquoi parler de «black face» alors que la pratique désignée par cette expression renvoie aussi à une tradition bien de chez nous, qu’on peut appeler barbouillage ou maquillage en Noir?

Ce que nous enseigne James Baldwin, son actualité, c’est que l’innocence, ce droit de ne pas savoir, de ne pas être comptable, constitue l’ultime avatar du privilège blanc. Les progressistes blancs, dit Baldwin, pensent qu’ils ne sont pas responsables des crimes de leurs ancêtres. Soit. Ces innocents sont d’accord pour envisager le racisme comme un mal extérieur: s’il existe encore, ce mal ne les concerne pas –commodité du mal qui n’est pas nous. Mais faire face au racisme en tant qu’objet intérieur, partie de nous-même, est inacceptable. Regarder les Noirs non seulement comme des égaux, mais aussi comme les héritiers du viol colonial, est inacceptable. Accepter la version non expurgée de l’Histoire, rappeler selon quelles sinistres modalités a eu lieu le «contact» entre l’Europe et l’Afrique, c’est culpabiliser, jeter le mauvais œil, empêcher d’avancer.

À LIRE AUSSI Une démocratie forte se doit de combattre le racisme

La littérature, autant que l’Histoire, offre une arme puissante contre les préjugés: parce qu’elle nous amène à nous interroger sur nous-même tout en nous invitant, par le jeu de l’identification, à regarder le monde à travers des yeux qui ne sont pas les nôtres. En lisant Baldwin, comme d’autres, on comprend qu’on ne peut pas construire un avenir commun sans savoir d’où l’on vient. Il nous appartient de penser le racisme à la française, de raconter son histoire, de déchiffrer ses codes dans les différents arts, d’analyser ses concepts dans les différentes disciplines. En cessant de croire qu’on nous accuse d’être raciste, nous finirons peut-être par ne plus avoir et ne plus transmettre l’ignorance volontaire qui rend possible le racisme.

Questionner notre innocence, quitter l’état d’innocence, c’est aussi se faire violence. Mais comment imaginer une nouvelle rencontre avec l’Autre sans ouvrir la réflexion sur les angles morts que notre bonne conscience insère dans le récit historique?

Par www.slate.fr

Posté le 30/05/2019 par rwandaises.com