Le colonel de gendarmerie Éric Émeraux commandait, jusqu’au 1er août, l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité (OCLCH), une petite unité d’une vingtaine d’enquêteurs de la gendarmerie qui traque, en France, les auteurs de crimes considérés comme imprescriptibles. Par RFI

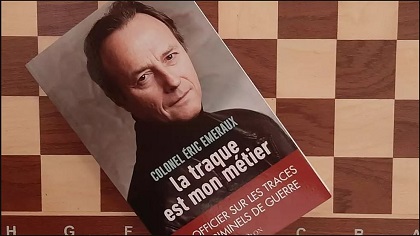

C’est cet organisme qui a arrêté, le 16 mai 2020, en banlieue parisienne, Félicien Kabuga, présumé « architecte financier » du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Il vient de publier La traque est mon métier aux éditions Plon, un livre témoignage qui nous emmène en Bosnie-Herzégovine, en Syrie mais aussi au Rwanda et au Liberia.

RFI : Est-ce que l’arrestation le 16 mai de Félicien Kabuga, qui est soupçonné d’être l’investigateur du génocide au Rwanda, est l’une de vos plus grandes fiertés ?

Eric Emeraux : L’arrestation de Kabuga effectivement est l’une de nos plus grandes fiertés, à titre personnel bien sûr, pour l’office d’une manière globale puisque c’est l’aboutissement d’un long travail. C’est l’aboutissement aussi d’une coopération internationale qui s’est avérée très fructueuse, notamment européenne, sur le sujet.

Parce que l’office ne travaille pas seul…

Voilà. La grande leçon de ce type de dossier, c’est qu’on ne travaille pas seuls. Nous, on est intégrés au sein de structures qui coopèrent avec nous en matière de coopération internationale, évidemment tout ce qui est ONU, Cour pénale internationale, Europol, Interpol. Mais aussi, on est en permanence en train de travailler, et c’est vraiment une spécificité de l’office, avec les organisations non gouvernementales, notamment les ONG chercheuses de preuves, qui nous alimentent en permanence en dossiers, en témoignages, etc.

Sur les 150 dossiers traités par l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité (OCLCH), combien concerne l’Afrique ?

Il faut compter qu’environ 50% des dossiers concernent l’Afrique.

Quels sont les pays, beaucoup de dossiers concernent le Rwanda ?

Notre premier portefeuille concerne effectivement le Rwanda avec 28 ou 29 dossiers. Ensuite, nous avons la République centrafricaine, le Liberia. Nous avons la Libye qui est aussi un pays très important pour nous et ensuite en dégradé, on a le Congo-Brazzaville, la Côte d’Ivoire, le Soudan, etc.

Pour un pays comme le Rwanda, est-ce que votre travail est devenu plus facile aujourd’hui ?

C’est devenu plus facile dans la mesure où effectivement, les relations diplomatiques se sont apaisées entre la France et le Rwanda, cela est un premier point qui est capital. Le second, c’est qu’effectivement, à partir du moment où on a un certain nombre de dossiers, qu’on les propose aux autorités rwandaises -et c’est toujours comme ça que cela se passe-, par la voie des commissions rogatoires internationales. On leur présente une liste de victimes, de témoins, d’auteurs potentiels, d’auteurs condamnés aussi. Et à partir de là, nous derrière, on enquête au Rwanda avec les autorités rwandaises.

Et à chaque fois, il s’agit d’enquêtes complexes. Un travail très long ?

C’est toujours un travail très long parce que, effectivement, nous sommes de fait et de nature éloignés de la scène de crime dans le temps et dans l’espace. Donc à partir du moment où on reçoit un signalement, on commence à travailler au plan national, ça suppose des écoutes téléphoniques, donc beaucoup d’écoutes téléphoniques, de la surveillance, des filatures si besoin est parce que parfois, il n’y en a pas besoin. Ensuite, il y a des recherches sur les comptes bancaires, sur tout ce qui est mis à la disposition des enquêteurs de manière traditionnelle dans la lutte contre la criminalité organisée ou la lutte contre le terrorisme. Tout ce travail-là, c’est beaucoup, beaucoup de travail. Après, le deuxième volet international doit nous amener et nous amène dans le pays. Et là aussi, cela suppose, par exemple pour un dossier rwandais, d’être en mesure d’entendre entre 50, 70, 80 témoins pour être absolument sûrs d’avoir une vision la plus précise de l’implication ou pas de l’individu dans les atrocités qui lui sont reprochées.

La traque de ces criminelles a-t-elle beaucoup évolué notamment avec l’apparition des réseaux sociaux ?

Maintenant, on les intègre dans la traque, c’est-à-dire que les réseaux sociaux, la façon dont les gens évoluent, se prennent en photo etc., nous permettent de les localiser plus facilement. Et si ce n’est pas lui, ce sera peut-être son entourage. Puis après derrière, en perquisition, parce que quand on va aller arrêter l’individu, souvent il y a des téléphones, des tablettes, etc., et on peut aussi récupérer ces éléments de preuves.

Avez-vous déjà reçu des pressions politiques ?

Nous n’avons pas forcément à devoir subir des pressions politiques parce que, comme on travaille sous l’égide du pôle crimes contre l’humanité au sein du Parquet national antiterroriste, on reçoit soit-transmis des magistrats qui nous demandent d’enquêter sur tel ou tel individu, sur tel ou tel fait, etc. Donc, à partir de là, on ne subit pas forcément de pressions puisque ce sont des dossiers qui nous sont transmis par les magistrats.

150 dossiers, cela veut dire 150 criminels présumés qui vivent tranquillement en France. Et vous n’avez qu’une petite équipe d’une vingtaine d’enquêteurs au sein de l’office…

Oui, actuellement, il y a environ une vingtaine d’enquêteurs et encore, nous avons été renforcés de dix personnes susceptibles de pouvoir travailler sur ces 150 dossiers, qui sont pourtant des dossiers très importants parce que, ce que l’on ne souhaite pas, c’est que la France devienne un sanctuaire pour les criminels de guerre. Donc, la France, qui parle souvent de lutte contre l’impunité, devrait effectivement se donner les moyens d’arrêter ces individus.